Toda geração tem os seus escritores "assíduos". São autores que estão em toda parte, às vezes antes e além da obra. Você abre o jornal ou a revista, liga a tevê, entra na internet e lá estão eles. Normalmente, não se abalam com as aparições, não têm dúvidas sobre o trabalho que desenvolvem e a divulgação desse trabalho pela mídia.

Quem não se lembra de Saramago, de sua presença obsessiva? Outro frequente é Philip Roth, pelo menos até agora. O americano, por muitos considerado um dos maiores autores da atualidade, não se furtava a falar de sua escrita. E foi em uma entrevista para uma publicação relativamente desconhecida fora da França que ele anunciou a sua aposentadoria. O autor de "O Complexo de Portnoy", "A Marca Humana" e outros clássicos modernos disse ter terminado com a escrita de ficção. A notícia foi traduzida por um site americano e divulgada no New York Times com a confirmação de um executivo da editora de Roth.

O autor, nos últimos anos sempre cotado para receber o Nobel de Literatura, agora se retira, dizendo que passou os últimos anos relendo sua produção, com o que se sentiu satisfeito, já que dedicou a vida à atividade literária, estudando, lendo e escrevendo. A ideia de continuar, porém, lhe parece insuportável. Assim, "Nêmesis", de 2010 (no Brasil saiu em 2011), torna-se seu último trabalho na área.

Chama a atenção, além do evidente espanto por saber que Roth não vai mais produzir, a luz que o autor lança sobre a vontade e a profissão de escritor. A palavra "insuportável", usada por ele para se referir à ideia de voltar a lutar com a escrita de ficção, é determinante. Roth jamais foi o tipo de escritor escravizado pela carreira e tampouco um best seller dependente da continuidade de uma fórmula ou da aspiração do mercado.

Aos 79 anos, simplesmente acabou. É o suficiente para ele e também deve ser para nós, leitores. Por que haveríamos de pedir mais? Algum crítico pode dizer que a decisão é tardia diante das últimas novelas de Roth, que nos últimos anos vinha produzindo muito e de forma aparentemente apressada, o que de algum modo já era uma antecipação.

Nada disso importa, se quem encerra a trajetória luminosa é o próprio autor, antes de ser levado definitivamente. Vai tornar-se um fantasma, sim, ao sair de cena. Deixa para leitores e escritores uma contribuição assombrosa.

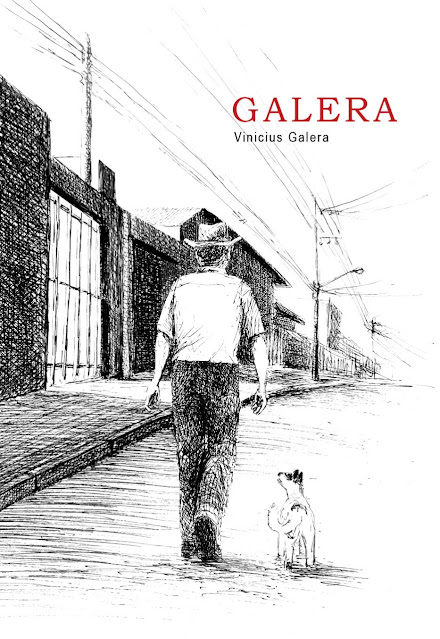

(Foto: Divulgação/Cia das Letras)